防災トイレは何回分必要?選び方のポイントも徹底解説

「防災」と聞くと、なんとなく身構えてしまう方も多いかもしれません。しかし、日々の暮らしの延長でできる小さな備えが、いざというときの大きな安心につながります。なかでも忘れがちなのが、「トイレ」の備え。食料や水と同じように、トイレ対策も防災グッズのひとつとして、しっかり考えておくことが大切です。

今回は、防災トイレの種類や必要な回数の目安、選ぶときにチェックしたいポイントをわかりやすく解説します。

「なんとなく気になってたけど、まだ用意できていない…」という方も、この記事を読めばきっと、

「今から始めてみようかな」と思えるヒントが見つかるはずですよ。

防災トイレの重要性

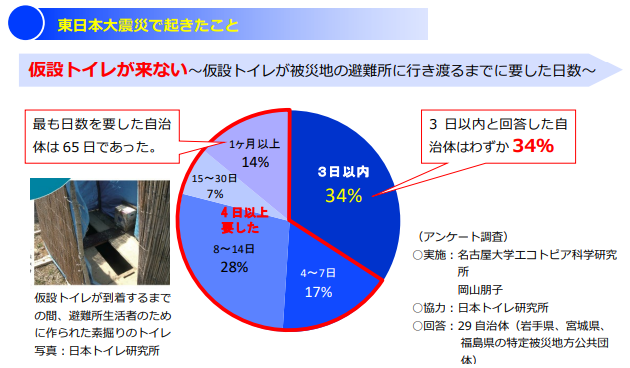

防災グッズとして水や食料を備える人は多い一方で「トイレの備え」は見落とされがちです。しかし、食事は1日ほど我慢できても、排泄は待ってくれません。実際、東日本大震災では3日以内に仮設トイレが整備された自治体は34%にとどまり、1ヶ月以上かかったケースもありました(内閣府資料「避難所におけるトイレの確保・管理ガイドライン」より)。

さらに、たとえ自宅が無事でも下水管が破損していると逆流の恐れがあり、断水中の掃除も困難です。だからこそ、防災トイレの準備はとても大切になります。

防災トイレの種類

防災トイレにはいろいろな種類があります。自宅で使うものから避難所で大勢が使うものまで、発災直後の対処で慌てないよう、一度チェックしておきましょう。

携帯トイレ

携帯トイレは持ち運びしやすく、使い捨てできる手軽さが魅力のトイレです。

- 特徴:袋状で使い捨てできる簡易トイレ。主に洋式便座にかぶせて使用。

- タイプ:便袋+凝固剤のセットが主流。

- メリット:軽量・コンパクトで持ち運びしやすく、すぐに使える。断水時や車中泊にも便利。

簡易トイレ

便座があることで安心感があり、自宅での備えにも適しています。

- 特徴:段ボールや折りたたみ式の便座に袋をセットして使う自立型トイレ。

- タイプ:本体+袋+凝固剤。耐荷重や便座の高さにバリエーションあり。

- メリット:便座付きで座りやすく、自宅避難時にも使いやすい。組み立ても簡単。

仮設トイレ

避難所などで設置され、複数人が使用できる公共向けのタイプです。

- 特徴:工事現場などで見かける大型の設置型トイレ。避難所に設置されることが多い。

- タイプ:和式・洋式・多目的タイプなどがある。

- メリット:複数人で使える設備。設置されていれば使用感は家庭用に近い。

マンホールトイレ

災害時に下水道と直結して使える、公的に整備されたトイレです。

- 特徴:マンホールの上に便座を設置し、地下の下水に直接排泄物を流す方式。

- タイプ:災害用トイレ設備として自治体が整備。

- メリット:下水道が機能していれば使える。長期避難時にも対応可。

トイレカー

移動できるトイレとして、災害現場やイベントなどでも活躍します。

- 特徴:車両にトイレを搭載した移動式トイレ。災害現場やイベントで使用。

- タイプ:給水・排水設備付き。自走式・牽引式がある。

- メリット:清潔で快適な利用環境を提供でき、介助が必要な人にも配慮されている。

自己処理型トイレ

衛生面や臭い対策に優れた、高機能な防災トイレのひとつです。

- 特徴:電気や薬剤で排泄物を処理する高機能トイレ。焼却・脱臭などの機能付き。

- タイプ:据え置き型・可搬型など。家庭用防災トイレの上位モデル。

- メリット:衛生面に優れ、臭いも抑えられる。電源があれば長期利用に向く。

防災トイレの必要量

「どれくらい用意すればいいの?」と迷う方も多い防災トイレ。内閣府のガイドラインによると、成人1人あたりの排泄回数は1日平均5回とされています。

必要量は【5回 × 人数 × 日数】で計算できます。たとえば家族4人分を3日分備えるなら、5×4×3=60回分が目安に。

なお、内閣府や東京都の防災計画では、上下水道の復旧目標を30日以内と定めており、長期避難を想定するならさらに多めに備えておくと安心です。特に自宅避難が前提の場合は、他の備蓄とあわせて早めの準備をしておきましょう。

防災トイレを選ぶ際のポイント

防災トイレと一口にいっても、種類や仕様はさまざま。いざというときに「使いにくい」「臭いが気になる」と困らないように、選ぶときのポイントをチェックしておくことが大切です。ここでは、使い勝手や防臭性など、備える前に確認しておきたい4つの視点をご紹介します。

凝固剤の量

災害時は水が使えないため、排泄物をしっかり固める凝固剤の性能が重要になります。1回分の分量がしっかりしていれば、素早く固まり臭いや漏れの防止にもつながります。

「1包=何回分か」という凝固剤の量は、購入前にチェックしておきましょう。

防臭力

ごみの回収が止まると、使用済みトイレが自宅やベランダに溜まることもあります。臭い対策は心の安心にもつながる要素。活性炭入りの袋や、防臭袋付きのタイプなど、できるだけニオイを閉じ込めてくれるタイプを選ぶのが安心です。

使いやすさ

停電や断水で照明も水も使えない状況を想定すると、操作がシンプルで袋の交換が簡単なものが便利です。暗い場所でも扱いやすいように、複雑な工程がないタイプや、説明書がわかりやすい製品を選びましょう。

付属品

手袋や処理用の袋、トイレットペーパーや除菌シートなどがセットになっている製品は、準備や使用時の手間が少なくおすすめです。特に、何をそろえたらいいかわからない方は、必要品がまとまったセット商品を選ぶと安心です。

よくある質問

防災トイレについて、よく聞かれる質問を2つまとめました。防災を進める場合は、ぜひ参考にしてみてください。

Q. 携帯トイレと簡易トイレの違いは何ですか

A. 携帯トイレと簡易トイレは、使うシーンや回数に応じて選ぶのがおすすめです。以下の表で、主な違いをまとめました。

| 携帯トイレ | 簡易トイレ | |

| 主な用途 | 持ち運び用(外出・車内・アウトドアなど) | 自宅避難用 |

| 特徴 | 袋+凝固剤の使い捨てタイプ。軽量で携帯性◎ | 簡易便座付きや、便器にセットして使うタイプ。落ち着いて使える。 |

| 回数の目安 | 1回分ごとの使い切り | 1箱で数十回分 |

携帯トイレはすぐ使えて便利な反面、長期の在宅避難には不向きなことも。状況に応じて使い分けることが、防災の備えでは大切です。

Q. 簡易トイレが無い場合はどうすれば良いですか

A. 身近なものを使って応急的にトイレを作ることも可能です。たとえばバケツにゴミ袋を二重にかぶせ、オムツやペットシーツを中に敷けば、吸収&防臭ができます。使用後は袋の口をしっかり縛って捨てましょう。

災害時は思いがけず備えが足りないこともあります。知識があるだけでも大きな安心につながりますよ。

コンポストは災害時にも役立ちます

防災トイレは、いざというときの不安を減らすために欠かせないアイテムです。この記事を参考に防災トイレの種類や必要量をチェックし、普段の防災グッズを今一度見直してみましょう。

実は、LFCが展開しているコンポストの中身は、災害時には「トイレの資材」として活用できることをご存じですか? LFCコンポストの基材は、バイオ式コンポストトイレにも活用できるため、非常時のトイレ対策としても非常に有効です。

「本当に?」「臭いは?」「どうやって使うの?」と疑問に思う方も多いかもしれません。しかし実際に、LFCはコミュニティーガーデンにコンポストトイレを設置し、実用的な活用法を提案しています。

さらに、コンポストをしていると、ふだんから生ごみがどのように分解されて土に戻っていくかという自然の循環を理解することができ、非常時にも落ち着いて対処できる力が身につきます。防災対策としても、コンポストは生ごみの処理手段として常備しておくと安心です。

ふだんは自然とつながるエコなアイテムとして。そして「もしも」の時には、トイレとしての備えにもなる。そんなLFCのコンポストを、この機会にぜひチェックしてみてくださいね。